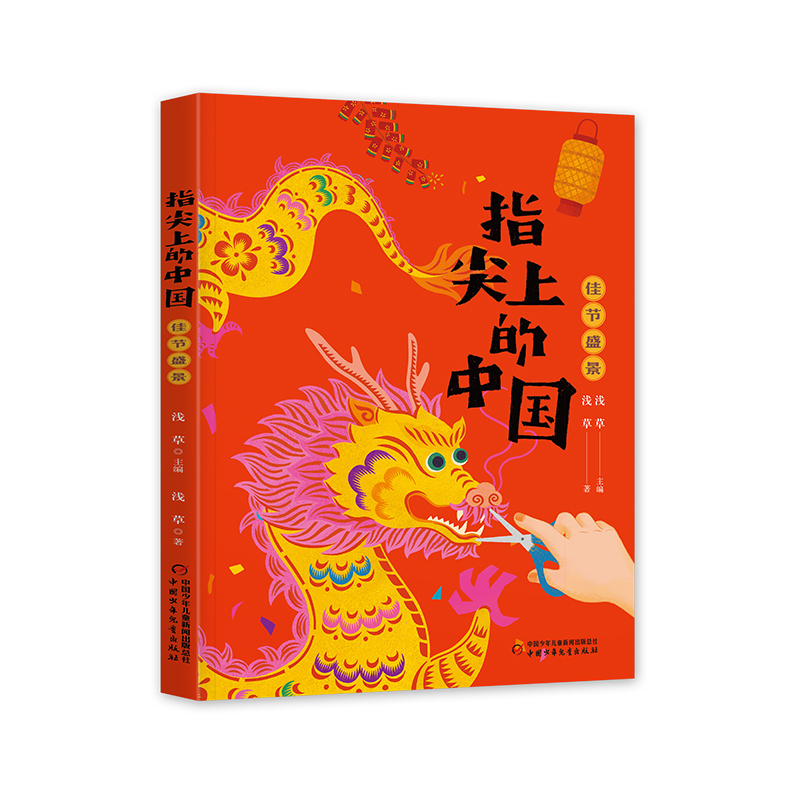

《指尖上的中国》:让沉淀在万物里的中华智慧“活起来”

“指尖上的中国”系列是一部以“器物和手工艺”串联起来的中国人的生活史,2025年获得国家出版基金,由中国少年儿童总社出版。它以情境式的整理、趣味化的讲述,让沉淀在万物里的中华智慧“活起来”;以生活视角,串联起器物、手艺、匠人背后的历史与情感;更以风格鲜明的手绘插图,致敬中华历史中的审美情趣和艺术光芒。这套书致力于在每个孩子心中,以日常生活为参照,逐渐树立“非遗”保护的意识,让孩子们更好地读懂器物和手工艺背后的中国精神、中国力量。

《指尖上的中国》

与饮食、服饰、建筑、器物、玩乐、节庆相关的“指尖智慧”,是人类最古老、最深沉的文化,最早可以追溯到人类发展的初始阶段;同时,它们也是最年轻、最有活力的文化,因为它们仍然以各种形态,生动地存在于人们的日常生活中。木家具里的榫卯、夏日扇风的蒲扇、厨房里的蒸具和石臼、随风而动的风筝等。这些线索时刻提醒着我们,中国各族人民在长期社会生活实践中共同创造的器物和手工艺,蕴含着中华民族的文化价值观念、思想智慧和实践经验,是中华优秀传统文化的代表,代表着中华民族独特的精神标识。

“指尖上的中国”系列根据器物和手工艺的应用场景,分为讲述服饰、美食、建筑、器物、玩具、节庆的6册。每册有十多个篇章,每个篇章3000多字。选取贴近孩子生活、新奇有趣、富含巧思、有较高的艺术欣赏价值的传统手工技艺,通过浅显有趣的文字,配以精美手绘插图,介绍中国传统手工艺的起源和传说,匠人的绝活和传承精神以及工艺过程和工具等。其中,多个项目被列入国家级非物质文化遗产名录。

以下为作者自序

文|浅草

三十多岁的时候,接触了传统手工艺文化,得以让我把自己当小孩重新养成,这令我在四十岁依然保持对万物的好奇心,有一个“好学生”的心态和动力。为了深入这份爱,我写书、读博、到处走访,生活中充满发现美好的欣喜和不断成长、进步的自信。此时的我,比十几二十岁时更具少年气。

希望孩子们也能从传统手工艺文化中获得这份内在滋养和动力,不是说都得“投身”传统,而是养成一种对事物、对世界、对人生的由坚实和诚恳构成的底层逻辑。许多现代科技的灵感都源自这些看似古老、简单的手工技艺,这套书不仅能够帮助我们更好地理解科技是如何从日常生活中发展起来的,也能够让我们对劳动和生命有更多的尊重和敬畏,养成以探索、主动实践的习惯来对抗被投喂与被决定的命运。

现在的孩子一出生便是人工智能接管的生活,大数据算好一切供奉在屏幕上,手指点一点就自动投喂,容易让人忘了自己双手的伟大能力和曾经创下的奇迹:如何做投枪、做渔网来打猎和捕鱼,如何用泥和水做成陶瓷水杯,棉麻植物如何变成衣裳,米面如何变成点心,木材如何变成高高翘起的屋檐……今天人类的知识更渊博了,对生活中万物的来历却更无知了。当专业和技能越发细分,人类方方面面的需求逐渐被科技和各种商业体系架空,我们的未来是否会以人工智能和大数据的逻辑来生成?

如此,推广传统手工艺文化的意义就更为深远了。我在编写这套书的时候,也自觉不要陷入怀旧主义的“滤镜”,而是带入自己从学习、内化再到行动的经验,强调用双手造物的逻辑是如何来塑造人、塑造文化的。

一门手艺,往往要从认识原材料开始,它产于何地?为何某地出产的原料会优于其他地方?然后是设定目标,要做成什么东西?要有什么形状?要不要有装饰图案?要有什么样的功能?在以往的文化体系中,有哪些可以算作“好”的标准?接下来是动手,采用一定的工艺去实现它。无论是捶打、编织还是雕刻,手上的技术都需要日积月累的训练,才能依据材质的属性,选择相宜的力度、角度去操作,做到手眼协调,大脑身心能和谐有机地配合自如;如果要使用工具,还要知道怎么设计和使用工具,要有借力的智慧,有解决问题的耐心,以及每一步都不能偷工减料和投机取巧的诚实,因为结果没有侥幸;另外就是心无旁骛的专注力和不屈不挠的持续力,追求精益求精,必须要有一定的意志力;如果需要其他人配合,还得有沟通能力和团队协作能力……马克思说,劳动是人的本质的对象化,一个人想成为一个什么样的人,几乎都可以在他的劳作中呈现出来。

手工劳动是一个塑造稳定人格品质的漫长过程,而且最终将沉淀在对世间万物的感知里。

手艺的背后是人的方法与技能,在方法与技能的背后是人对自然的了解,对人类需求的关怀与满足,是人类继承过去,创造现在和未来的万丈雄心。人的自我是在支配力的一次次有效释放及其反馈中建立的,在利用自然、手工造物的过程中不仅实现了人类的生存和发展,也逐步积累了经验和知识,确定了对秩序、规则和方法的需求,获得了判断力、尊严和自信。

最后,还要谈到爱。爱与深刻的理解有关系,爱的能力也跟见识、眼光有关系……对一件事了解得越深,爱的程度也越深,对自己和他人,对人生和世界的态度,都根深于此。